Interview mit Dr. Eckart von Hirschhausen

"Hirschhausen und das große Vergessen"

Interview mit Dr. Eckart von Hirschhausen

Die große Demenz-Doku in zwei Teilen.

Beide Teile ab dem 31.10. in der ARD Mediathek, Teil 1 am 3.11. um 20:15 Uhr im Ersten.

Dr. Eckart von Hirschhausen

© WDR/Bilderfest GmbH/Max Leitmeier

Was hat Sie bei den Drehs zu „Hirschhausen und das große Vergessen“ besonders berührt?

Die pflegenden Angehörigen! Sie sind die größte „Berufsgruppe“ im ganzen Gesundheitswesen. Ihre tägliche Leistung ist ein Vielfaches von dem wert, was wir überhaupt in der Pflegeversicherung an Geld haben. Und dennoch kommen sie kaum in den Medien oder in der Öffentlichkeit vor. Unser Bild von Demenz ist verzerrt, wenn wir nur in Heime und auf das Endstadium schauen. Die meisten Menschen sind zu Hause, nehmen auf vielfältige Art am Leben teil. Und genau deshalb habe ich viele von Ihnen begleitet, gesprochen, von ihnen gelernt. Pflegende Angehörige sind für mich die wahren Heldinnen und Helden dieser beiden Dokus!

Sie sagen, 2025 ist ein entscheidendes Jahr im Kampf gegen Demenz, warum?

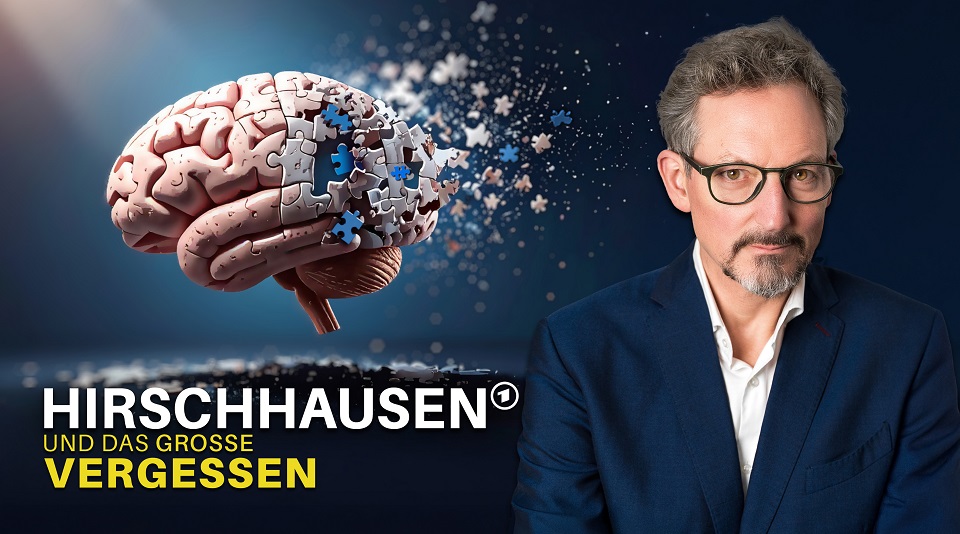

Wir dokumentieren in „Hirschhausen und das große Vergessen“ Medizingeschichte! Klingt pathetisch, ist aber so. Im zweiten Teil der Doku begleiten wir Klara Winterhoff zur Diagnostik und Behandlung an der Uniklinik in Bonn. Die 67-jährige Kölnerin ist eine Alzheimer-Patientin im Frühstadium. Wir besuchen sie und ihren Mann bei sich zu Hause, begleiten die ganzen Voruntersuchungen und das lange Warten, Bangen und Hoffen auf die Zulassung des neuen Medikamentes Lecanemab. Und wir waren mit der Kamera dabei, als sie die erste Infusion bekam. Mit dem Ansatz, über das hirneigene Immunsystem die bestehenden Eiweißklumpen im Hirn zu bekämpfen, besteht erstmalig die Möglichkeit, eine der Ursachen von Demenz gezielt zu bekämpfen. Das ist das Tolle an diesen Dokus. Wir berichten nicht nur über aktuelle Forschung, sondern auch immer über die menschlichen Geschichten dahinter.

Eckart von Hirschhausen (r) mit Alzheimer-Patientin Klara Winterhoff und Neurologin Dr. Nadine Zimmermann (M) am Uniklinikum Bonn – nach der 1. Lecanemab-Gabe.

© WDR/Hirschhausen

Sie lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in ihr eigenes Hirn schauen – hatten Sie keine Angst, was dabei herauskommt?

Natürlich hatte ich Sorge, ob bei mir alles in Ordnung ist. Ich bin Jahrgang 1967, und wie viele andere, die über 50 sind, frage ich mich immer, wenn ich etwas vergessen habe: Ist das jetzt der Anfang vom Ende? Werde ich dement? Zudem habe ich in der Familie mehrere Menschen mit Demenz erlebt, so dass mir die Erkrankung und ihre Folgen sehr deutlich vor Augen sind. Für meine frühere Unterhaltungssendung „Hirschhausens Quiz des Menschen“ gab es Voraufnahmen. Damals hatte ich gezeigt, wie man durch Tanzen sein Hirn anregen kann, neue Nervenzellen zu bilden. Und ich darf verraten: die sind sieben Jahre später auch noch da!

Wie groß ist das Problem der Demenzversorgung heute, und wie groß wird es noch in Zukunft?

Fast zwei Millionen Menschen in Deutschland leben mit dem Bröckeln von Gedächtnis, Verstand, Persönlichkeit. Wir alle kennen doch jemanden mit Demenz, in der Familie, im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft. Wir alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Ab 65 Jahren steigt das Risiko für Demenz, mit 90 ist fast jeder oder jede Dritte dementiell erkrankt. Heute arbeiten etwa 1,5 Millionen Pflegefachkräfte für etwa 5,5 Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. In den nächsten Jahrzehnten – also bis 2050 – kommen geschätzt 1,2 Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sein werden, dazu. Und deshalb ist die große gesellschaftliche Frage: Wer soll uns Boomer-Jahrgänge in Zukunft pflegen? Wo sollen all die Fachkräfte dafür herkommen? Einen Rollstuhl kann jemand schieben, aber vier gleichzeitig – unmöglich!

Sie sagen, es gibt 14 gut belegte wirksame Hebel, Demenz zu verhindern, warum tun wir uns damit so schwer, Prävention in Deutschland ernst zu nehmen und praktisch umzusetzen?

Es ist zum Verrücktwerden! Fast die Hälfe aller dementiellen Erkrankungen ließen sich verhindern, aber wir tun es nicht. Es gibt kein „Geschäftsmodell“ für das Verhindern von Krankheiten. Und keinen politischen Willen für die naheliegendsten Hebel. Wir können nicht ständig sagen, jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich, wenn das Umfeld, in dem Kinder heranwachsen, die Menge an Luftverschmutzung und Mikroplastik und schlechte Essensgewohnheiten und Armut viele krank machen. Die großen Hebel sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Gesundes pflanzliches Essen in jeder Kita, Schule, Krankenhausküche und Kantine. Tabak, Alkohol und Zucker sinnvoll besteuern. Musikunterricht, Tanzen, Bildung, das sind alles „Medikamente“. Einsamkeit ist ein ernstes Risiko für Demenz. Deshalb braucht es Neugier, Teilhabe, Engagement, Gebrauchtwerden – ein Leben lang!

Welche anderen Risikofaktoren kann man aktiv angehen?

Es gibt so ein Klischee – gegen Hirnabbau kann man eh nix machen. Das ist Quatsch. Was stimmt: Sudoku auf der Couch wird überschätzt. Das bringt herzlich wenig. Grundsätzlich gilt: Was gut fürs Herz ist, ist auch gut fürs Hirn. Für Demenz gelten die gleichen Risikofaktoren wie für Herzinfarkt und Schlaganfall: Rauchen, Bluthochdruck oder erhöhtes Cholesterin. Entscheidend für Demenz im Alter ist die Zeit zwischen 40 und 60, aber auch die Kindheit. Je mehr wir unser Hirn trainiert und ausgebildet haben, desto länger hält es frisch. Deshalb ist auch geringe Bildung ein hohes Risiko. Übrigens ist auch schlechtes Hören schlecht fürs Hirn. Genauso wie Kopfverletzungen, Depressionen oder Alkohol. Und auch Einsamkeit beschleunigt Demenz. Und viele weitere Dinge, denen man kaum aus dem Weg gehen kann – wie zum Beispiel Abgase und Feinstaub in der Luft.

Rechtshänder Dr. Eckart von Hirschhausen spielt gerne Tischtennis. Sein Tipp: Einfach mal die andere Hand benutzen, er macht es „einfach mit links“. Das macht Spaß, und hält den Kopf fit.

© WDR/Taimas Ahangari

In ihrem Film zeigen sie auch ganz aktuelle Forschung, wie viel Mikroplastik im Hirn gefunden wird bei Menschen, die an Demenz verstorben sind….

Ja – die Menge hat mich sehr geschockt. Das sind laut einer aktuellen Studie bis zu 7 Gramm Ja, Gramm, nicht Mikrogramm. Wir regen uns auf, wenn die Plastikdeckel an den PET-Flaschen „angekettet“ sind – aber worüber wir uns wirklich aufregen sollten: dass die Menge von vier solchen Deckeln unter unserer Schädeldecke steckt! Die stammen sehr wahrscheinlich zum Teil aus Reifenabrieb. Allein 120.000 Tonnen Autoreifen-Schnipsel landen jedes Jahr in Deutschland in der Luft, auf den Äckern, und damit auch zu einem Teil in unserem Essen und in unseren Körpern. Gerade die kleinsten Partikel sind die schlimmsten, weil sie durch die Nase direkt ins Hirn gelangen können. Dort verstopfen sie die kleinen Blutgefäße und stressen das Immunsystem. Aber die Abwehrzellen beißen sich an Plastik natürlich die Zähne aus, das war ja in der Natur nie vorgesehen, im Körper endgelagert zu werden. Die Forschung dazu hat erst angefangen, da sind noch einige böse Überraschungen zu erwarten.

Für alle, die heute bereits dement sind, braucht es konkrete Versorgung. Welche Projekte haben Sie da überzeugt?

Wie ein guter Umgang und die Integration für Menschen mit Demenz aussehen kann, zeigen wir am Beispiel von „wohlbedacht“ in München. Der Verein bietet mehrere Wohngruppen und eine Tagespflege an. Hinter Demenz stecken über 50 verschiedene Krankheiten, Symptome, Verläufe und Ursachen. Durch Bruce Willis ist FTD, die Frontotemporale Demenz, öffentlich bekannter geworden. Das sind oft Menschen, die relativ früh erkranken und schwer zu versorgen sind. Einer von ihnen war jahrelang auf einer geschlossenen Psychiatrie, weil er immer weglaufen wollte. Er hat jahrelang nicht mehr gesprochen. In dem Projekt hat er jetzt jemanden, der mit ihm läuft! Großartig. Und er fängt wieder an zu reden. Da bekomme ich Gänsehaut. Hier zeigt sich, dass es auch anders geht: individuell angepasst, mit guter Stimmung und mit Rücksicht auf die Bedürfnisse aller. Seit Neuestem gibt es dort auch eine Nachtpflege, damit die pflegenden Angehörigen daheim mal ausschlafen können. Wenn ich dement werden sollte, wünsche ich mir keine Roboter mit KI-Stimme, sondern genau sowas. Eine humane Humanmedizin. Wir brauchen für die Versorgung heute und erst recht in Zukunft viele junge Menschen im Gesundheitswesen, und das sind logischerweise auch viele mit internationalen Biografien. Deshalb finde ich auch die Debatte über Migration sehr einseitig. Ohne Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern wäre unser Gesundheitswesen schon längst am Boden.

Ist Demenz vererbbar?

Studien zeigen: Nur ein Prozent der Alzheimer-Patienten hat eine klar definierte genetisch Form, die dann auch zu 100 Prozent krank macht. Dann gibt es das so genannte APOE4 Gen, wenn man das zweimal hat, dann erhöht das auch deutlich das Risiko. Das haben aber nur zwei Prozent der gesamten Bevölkerung.

Gibt es etwas, das Sie nach der Doku in Ihrem Leben geändert haben?

Drei Dinge habe ich mir vorgenommen und setze sie schon um. Ich bin nochmal ein gutes Stück von meinem Bauchfett losgeworden. Dafür gibt es kein Geheimrezept, außer: weniger essen. Mir helfen Essenspausen, das Intervallfasten. Damit bin ich was meinen Bauchumfang angeht endlich nach Jahren wieder im grünen Bereich und fühle mich im wahrsten Sinne erleichtert. Gute Vorsätze, gerade im Sport, haben nur dann eine Chance auf Umsetzung, wenn es Spaß macht, am besten auch mit anderen zusammen. Weil ich immer schon gerne Tischtennis gespielt habe, mache ich das jetzt „mit links“, also mit der „falschen Hand“. Das erfordert Umdenken, und ist super fürs Hirn. Woran ich noch arbeite: Stress reduzieren und mir mehr Schlaf gönnen. Denn im Schlaf läuft im Hirn die „Waschmaschine“. Und nur im Tiefschlaf kann der Dreck in den Nervenzellen „feucht durchgewischt“ werden.

Neu ist auch, wie zentral die chronischen Entzündungsvorgänge im Körper das Hirn mit betreffen. Eine sehr überraschende Wirkung hat ja die Impfung gegen Gürtelrose. Wieso kann eine Impfung Demenz verhindern?

Das ist wirklich spannend. Gürtelrose wird ja durch das Herpes-Zoster- Virus ausgelöst, mit dem wir fast alle schon mal als Kinder Kontakt hatten, was die Lippenbläschen in der Pubertät und bei Stress und Immunschwäche auslöst. Wie wir auch schon bei Corona gemerkt haben, richten Viren auch oft Schäden im Hirn an und bleiben zum Teil dort auch versteckt. Durch die Impfung gegen Gürtelrose wird offenbar das Immunsystem so gegen die Viren aktiviert, dass weniger chronische Entzündung und in der Folge auch weniger Nervenschwund geschieht. An den Details wird weiter geforscht, aber auf alle Fälle lohnt es sich ab 60 Jahren die empfohlene Impfung zu machen. Zahlt auch die Kasse!

Super-Ager Willy Bartz (90) ist ein großes Vorbild für Dr. Eckart von Hirschhausen (r.) – er will mit 90 Jahren genauso fit sein!

© WDR/Hirschhausen

Es gibt also auch bei diesem Thema Hoffnung?

Ja, die gibt es und die versuche ich – wie in allen meinen Dokus – auch hier zu vermitteln. Herzerwärmend war auch mein Besuch bei den „Superagern“. Das sind Menschen, die auffallen, weil sie alt und gleichzeitig im Kopf topfit sind. In Magdeburg habe ich Willy kennengelernt. Er hat mit 90 das geistige Leistungsniveau eines 50-Jährigen.

Willy zeigt: Der beste Weg, seine grauen Zellen frisch zu erhalten, ist ein buntes Leben! Als ich dabei war, wie Willy in seinem Keller in seinem selbstgebastelten Fitness-Studio mit Gurkengläsern im Korb seine Kraft trainiert und mit 90 Jahren über 100 Mal über das Springseil hüpft, habe ich mir geschworen: ich möchte auch einmal Super-Ager werden. Und hoffentlich lassen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch von ihm inspirieren!

Interview: WDR Kommunikation, 29.10.2025

Stand: 30.10.2025, 18.00 Uhr